私のあやしいピーク

<戻る> <もっと(トップ)戻る>下の画像を見ていただきたい。

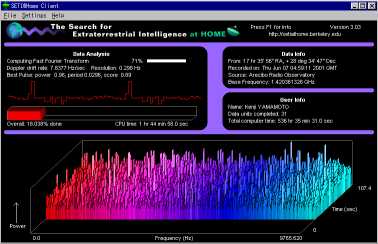

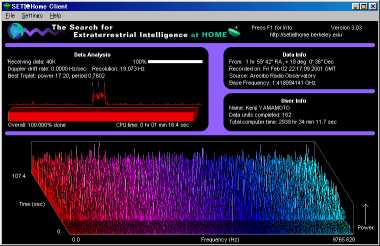

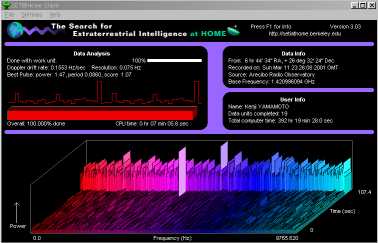

これは、SETI@homeのスクリーンショットです。

アレシボ天文台で受信した宇宙からの電波のデータを小分けにして、世界中のパソコンで解析して知的生命体をさがすプロジェクト、SETIのクライアントプログラムがデータを解析中にこのような画面を表示します。

そもそもSETI@homeを知ったのは、SF作家の野尻抱介さんの「SETI@homeファンブック おうちのパソコンで宇宙人探し」を読んだときです。

この本は、SETI@homeの楽しさを十二分に教えてくれる本で、実に読んでいて楽しい。setiの歴史もよく書かれているので、宇宙開発好きな私でもとてもおもしろかったです。

もともと、野尻さんの作品はいくつか読んでいたので、その流れで野尻さんのホームページを知り、そこでこの本を知りました。

軽い興味で読んでみたが、次の日にはさっそく自分のパソコンにSETI@homeのクライアントソフトを走らせて、勢いあまった会社の自分のパソコンにインストールしてしまいました。

仕事の合間にぼーと眺めているだけでも飽きない。ついついどんな解析がされてしまうのか見入ってしまうこともある。……仕事はしていますよ。

私のパソコンのリソースの大半はSETI@homeのために使われていると言っても過言はありません。

私のSETI解析マシンは、ペンティアム3の700MHz(キャッシュ L1:16K L2:256K)です。だいたい解析時間は10〜15時間くらいかかります。だいたい1〜2日仕事していると、解析が終わります(笑)。

もう一台は、アスロンの1GHz(キャッシュ L1:64K L2:256K)ですが、15〜20時間ほどかかっている。なんでなんだろう。OSは、両方とWindows98なのに。

それはさておき、1年以上やっているとこんな解析が見ることが出来ます。

|

2001年10月28日のスクリーンショット 原本の画像はこちら(102KB) |

|

2001年10月23日のスクリーンショット 原本の画像はこちら(82KB) |

「やった、知的生命からの信号だ!」とひとしきりはしゃいでから、落ち着きます。

野尻さんの本にもあるように、信号発生源が地球や人工衛星からの場合があるそうです。

でも、なんだか意味深でここに残しておこうと思います。

<戻る> <もっと(トップ)戻る>

© 2000-2009 YAMAMOTO DETECTIVE OFFICE