ペンシルロケット50周年記念行事

「ペンシルロケットフェスティバル」

<はじめに> <記念式典> <第1回水平発射実験> <さまざまな催し物>

<第2回・第3回水平発射実験> <水平発射実験装置> <おしまいに>

<水平発射実験装置>

50年前は、銃器試射用ピットで行われたペンシルロケットの水平発射実験。

今回は、幕張メッセというイベント会場です。周りによけいな物がない分、ある意味「堪能」出来ました。

|

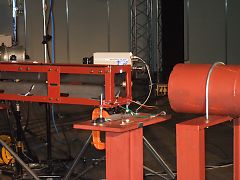

全体の風景はこんな感じでした。 コントロールセンターは、この右手にありました。 |

|

手前に見える煙突部分は、排煙ダクトです。 発射の時に、ここから煙がぱっと上がったのが見えました。 |

|

中央に見えるのが、ランチャーのペンシルロケット発射場所です。 |

|

ランチャーは、全長3メートルだそうです。 |

|

ランチャーの先端部分。 ここから、ペンシルロケットは飛翔を開始します。 |

|

紙に導線を貼り付けた「電気標的」。 ペンシルロケットがこれを突き破ると電気信号が発生して速度などが計測できます。 次の実験に備えて、スタッフの皆さんで張り替えをしていました。 |

|

これがその「電気標的」 当時は、吸い取り紙を使ったそうです。 どうしてこんな「装置」を使ったかというと、当時のレーダーの技術が未熟だったので使えず、このようなアイディアが生まれたそうです。 |

|

これは、飛翔してきたペンシルロケットを受け止める「キャッチャー」です。 当時は、土嚢だったそうですが、今回は「発泡スチロール」の板を重ねたものです。 |

|

キャッチャーを横から見たところ。 |

|

ちょっと見にくいですが、発泡スチロールの板に刺さった「ペンシルロケット」 3〜4枚目で受け止めることが分かったので、これを採用したそうです。 |

|

ランチャーの前には、今回のペンシルロケットが展示されていました。 水色のビニール袋に入っているのが、「推進薬」です。 |

|

これが「ペンシルロケット」 1回ごとに違う機体を使うそうです。 残念ながら、さわることは出来ませんでした。 |

|

当時を再現した実験ですが、観測機器は最新のものを使っています。 ランチャーの片側に集中しておかれていました。 |

|

高速度カメラなどがこのように置かれていました。 |

|

その高速度カメラ。 NHK放送技術研究所のホームページに「最高 100万枚/秒の超高速度撮影」とありました。 |

がんばってあちらこちら見て回っていたので、立ち入り区域に近づきすぎて注意されたのは言うまでもありませんでした。

←<第2回・第3回水平発射実験> <おしまいに>→

<戻る> <もっと(トップ)戻る>

© 2000-2009 YAMAMOTO DETECTIVE OFFICE