国立天文台三鷹地区特別公開

<はじめに> <太陽フレア望遠鏡・重力波実験棟TAMA300編>

<天文機器資館・ゴーチェ子午環・子午儀資料館編>

<天文台歴史館・アインシュタイン塔編> <東大天文センター・第一赤道儀室編>

<天文総合情報棟 開発実験棟・高度環境試験棟編> <解析研究棟・50cm公開望遠鏡・グランド編>

<本館ロビー・北研究棟・南研究棟編> <会議室棟・星と森と絵本の家編> <その他編>

天文総合情報棟 開発実験棟・高度環境試験棟編

天文総合情報棟

|

1階「天文シミュレーションプロジェクト」 NEC製スーパーコンピュータSX-9 |

|

同じく天文シミュレーションプロジェクトの「GRAPE-6」 重力計算専用の高速計算機。 |

|

1階「天文データセンター」 銀河探しゲーム |

|

3階「RISE月探査プロジェクト」 月周回衛星「かぐや」のレーザー高度計。 |

|

レーザー高度計を上から見たところ。 左側が「折り返しミラー」右側に見えているレンズみたいなのが「受光望遠鏡」 この機械で月全面の高精度地形図を世界で初めて作成しました。 |

|

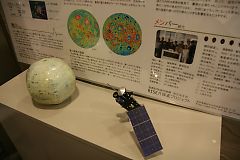

月面天測望遠鏡(ILOM)計画 月面に設置する位置天文観測用光学望遠鏡のブレッドボードモデル(試作品) |

|

子衛星を使った月重力場探査 「おきな(リレー衛星)」と「おうな(VRAD衛星)」による月の重力観測について係の方からがっつりお話しを聞きました。 世界で初めて月の裏側の重力場を直接計測した成果を上げています。 |

|

同じく3階「VSOP-2」 電波観測天文衛星「はるか」の後継機、「ASTRO-G」の大型アンテナ主反射鏡の一部 |

|

そのアンテナの展開がわかる「ぱらぱら漫画」がありました。 ちょこっと写っているのは「ASTRO-G」の模型 |

|

「VSOP-2で狙うサイエンス」メーザーの模型 水蒸気メガメーザーを観測することによって活動銀河系の質量や温度、密度が分かるそうです。 |

|

同じく3階の「VERA」 これまでの100倍の精度で銀河系の精密立体図を作る研究計画です。 |

|

精密立体図を作るのに星の位置と運動を調べるのが宇宙三角測量。その原理を知ってもらうためのゲームに使用された“箱” 中をのぞいて、簡単な三角測量をして距離を調べるゲームでした。 |

|

スタッフの人が来ていた「VERA」のTシャツ |

|

3階ではどの展示が良かったか人気投票を行っていました。 |

開発実験棟・高度環境試験棟

|

開発実験棟・高度環境試験棟に向かう途中に見かけた人(?) ブラック星博士。キャンパス内に出没しては逮捕されていたようです。 |

|

とある三鷹キャンパスの超電磁砲ではありません(笑) 磁気シールドの効果を見るための実験装置 |

|

廊下に貼られていた新聞記事。 ……涙なくして見られませんでした。 |

|

「マシンショップ工場公開」 観測機器の試作品など製作しているところです。 |

|

ALMA型受信機に搭載する部品です。 |

|

上の部品は組み付けられるとこうなります。 |

|

ワイヤー放電加工機 ワイヤーを使って金属を加工する機械です。 すでに15年ものだそうですが手入れが行き届いているので今でも現役だそうです。 |

|

当日は国立天文台の略称を作っていました。 わざと放電の火花が見えやすいようにしてデモしていました。 |

|

こちらはCNCフライス盤 |

|

これまでに作られた試作品の数々。 |

|

壁一面に貼られていた実物大の断面図 すばる望遠鏡の「Hyper Suprime-Cam」 広視野主焦点カメラです。 |

|

すばる望遠鏡の“ここ”です、と説明されていました。 で、でかい! |

|

パラボラミラー 超精密加工で切削だけで作られたものです。「(磨いていません!)」とありました。 |

|

ALMAアンテナの「受信機カートリッジ」 -269度まで冷やして使います。10個の受信機が一組でアンテナに組み込まれます。こうすることで幅広い周波数を観測できるとのこと。 |

←<東大天文センター・第一赤道儀室編> <解析研究棟・50cm公開望遠鏡・グランド編>→

<戻る> <もっと(トップ)戻る>

© 2000-2010 YAMAMOTO DETECTIVE OFFICE